8月10日,新疆研学之旅的第七天,文学院师生一行人走进了新疆维吾尔自治区博物馆,在博物馆的陈列与讲解中,追溯西域千年过往,在文物遗存间学习新知识,触摸历史真实的纹理。 清晨,怀揣期待,师生们踏入新疆维吾尔自治区博物馆。这座矗立着的文化宝库,静静陈列着西域千年的时光碎片。从远古石器到丝路文物,从民俗展品到宗教遗存,每一件文物都似无声的讲述者,等待师生们聆听其承载的故事。

历史溯源:从石器到丝路的文明脉络

在史前文物展区,原始石器的粗糙纹理,见证着西域先民最初的生存智慧。那些简单的工具,是人类探索这片土地的开端印记。随着脚步深入,丝路文物区的珍品令人目不暇接。汉代的丝织品残片,虽历经岁月,仍可辨精美纹路,让人遥想“使者相望于道”的丝路盛景;唐代的三彩骆驼俑,形态生动,仿佛正驮着货物,在漫漫驼铃中穿越戈壁。正如老师讲解时所说:“这些文物,是丝路贸易与文化交融的实物注脚,把史书上的‘使者往来’‘商队络绎’,变成了可触碰的历史见证。”

民俗洞察:多民族文化的交融长卷

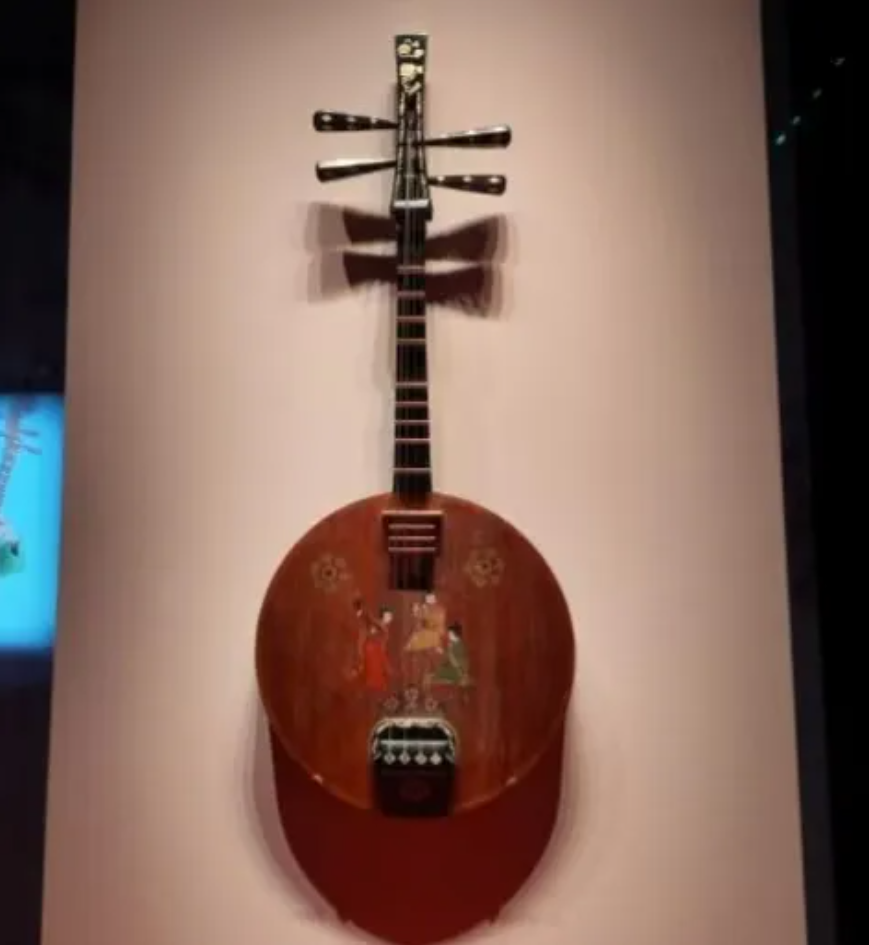

民俗展厅里,各民族的生活图景依次铺展。维吾尔族的花帽、艾德莱斯绸,哈萨克族的毡房模型、冬不拉,蒙古族的服饰、马鞍…… 这些承载着民族记忆的物件,展现着西域多民族文化共生共荣的画面。同学们驻足细观,感慨道:“课本里‘民族交融’的概念,在这些民俗展品前变得具体可感,原来文化的交融,藏在一针一线、一器一物之中。” 不同民族的生活智慧,在博物馆里汇聚成河,流淌着包容与多元的力量。

宗教探幽:信仰传承的岁月留痕

宗教文物展区,佛造像的慈悲、壁画的绚丽、经文的古朴,诉说着西域宗教传承的厚重。魏晋南北朝的佛造像,风格渐变中,折射出文化交流的轨迹;唐代佛教壁画,色彩与构图里,藏着丝路文化交融的密码;还有伊斯兰教经文碑刻,见证着信仰传承的延续。老师讲解时提到:“西域的宗教发展,是文化交流的重要部分,这些文物,让我们看到不同信仰如何在这里扎根、互动,成为千年文脉的独特分支。”

一日的博物馆研学,在暮色中收尾。从史前到丝路,从民俗到宗教,西域千年文脉,借由文物的载体,在师生心中完成了一次生动的“复活”。书本上的历史描述,与文物的真实质感相碰撞,让“千年文脉”不再是抽象的概念,而是可感的历史温度、可触的文化传承。带着对西域过往更深的认知,师生们将继续前行,让这场“诗卷随行”的研学,在文物解码中,续写与千年文脉的深度对话。