边塞诗里的山河气魄,总带着令人震撼的力量。2025年8月6日,研学团队站在广袤天地间时,“大漠沙如雪”的苍茫、“平沙莽莽黄入天”的壮阔便有了真切模样。这份震撼,藏在安集海大峡谷的岩层褶皱里,凝在独库公路博物馆的旧物肌理中,也映在泥火山戈壁的落日余晖间。文学院师生循着自然与人文的脉络,在这三处独特景致中,让诗中意境与眼前风光相互映照,探寻边塞诗与大地山河的深层联结。

安集海大峡谷:在大地褶皱里铺展山河诗行

晨曦初透时,研学团队已立于峡谷崖边。红褐色的岩层被流水蚀刻出层层沟壑,像大地摊开的巨卷,每一道褶皱里都藏着时光的印记。举目望去,远处天地相接的线条笔直如刃,崖壁如刀削斧劈般勾勒出苍劲轮廓,浑茫天地间,仿佛能听见岩层与长风碰撞出的铿锵韵律。 师生们共同凝望着这片奇景,郭书记结合峡谷地貌,为大家解读自然与人文交融的独特视角。岩缝中倔强生长的骆驼刺,是贫瘠土地上的生命宣言;谷底蜿蜒的溪流,似银带缠绕在大地肌理间,与“平沙万里”的壮阔形成刚柔相济的呼应。黄同学感悟道:“看着沟壑的走向,就像读着一首立体的诗,这些都是大地用亿万年时光写下的句子啊!”大家纷纷用镜头捕捉岩层在晨光中变幻的赭红与金褐,那层层叠叠的色彩顺着山势铺向天际,将“黄入天”的苍茫意境,化作眼前可触可感的山河长卷。

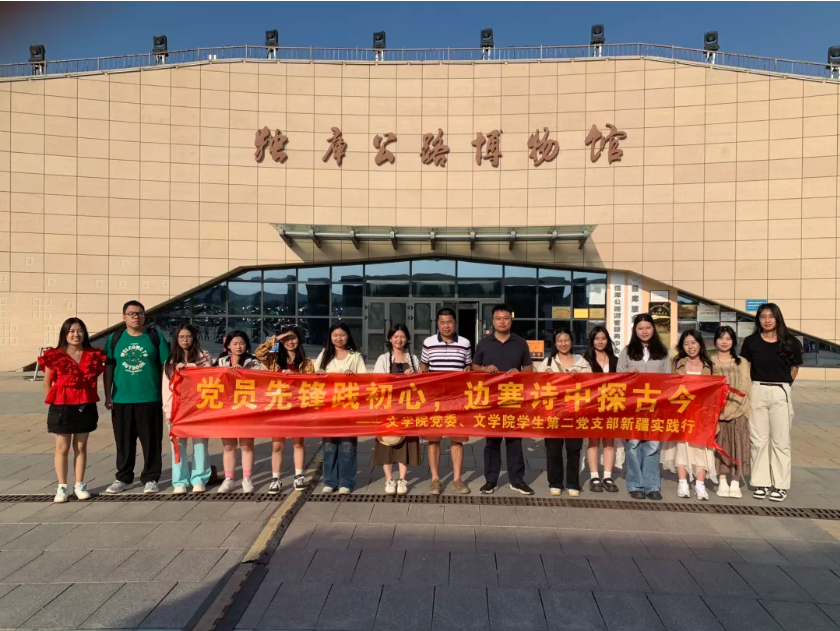

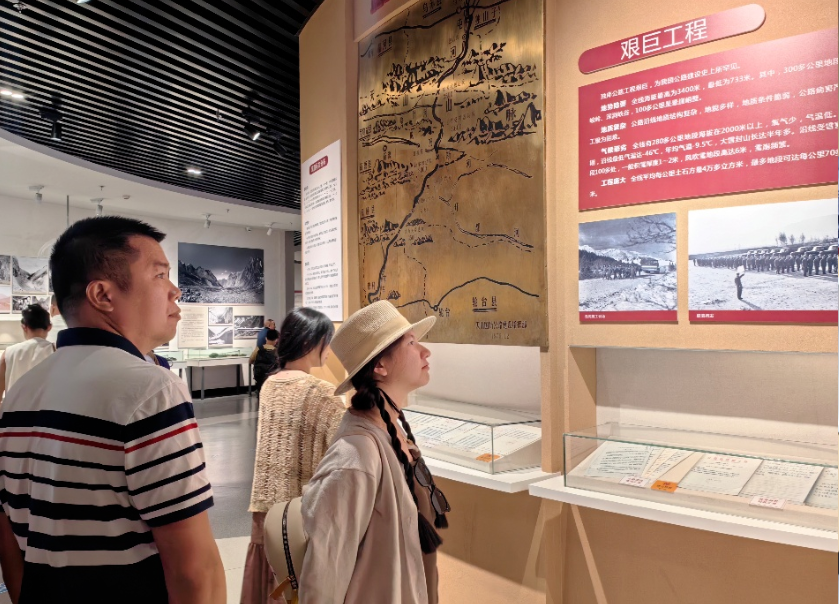

独库公路博物馆:在旧物肌理中续接古今文脉

午后的阳光斜照进展厅,老照片里筑路者的身影与青年们在展墙相遇。玻璃柜中,过去使用的铁锹、磨破袖口的棉衣与泛黄的信纸静静陈列:棉衣的棉絮从撕裂的布面探出头,像冻土里钻出的草芽,布料上的油渍与风霜痕迹,藏着冰达坂上的寒与火;泛黄的纸张,似在诉说曾怎样被收信人与亲人之间的感情,裹住过当时所经历的伤口与严寒。 师生们静立展柜前,指尖轻触玻璃上那件旧棉衣的投影,仿佛能触到岁月沉淀的温度。当年筑路者在近零下三十度的冰达坂作业时,这件棉衣便是他们抵御严寒的第二层皮肤——磨薄的肘部泛着经年劳作的光,打补丁的肩头凝着风雪侵蚀的痕,针脚里藏着的风霜与坚韧,恰如“蜀道之难,难于上青天”的千钧重量,每一道磨痕都是刻在时光里的诗行。那被寒风吹硬的布面,曾裹住多少“风刀霜剑严相逼”的夜晚;被体温焐软的棉絮,又藏着多少“路漫漫其修远兮”的执着。这件旧衣无言,却比任何辞章都更鲜活地诠释着“要想富,先修路”的朴素真理,让“通塞”二字在“长风几万里,吹度玉门关”的苍茫意境中,有了沉甸甸的诗性分量——原来每一条贯通山河的路,都是用血汗写就的史诗。

泥火山观日落:于戈壁余晖中听大地诗声

傍晚的风卷着戈壁的沙粒,众人踏着碎石登上泥火山观景台。当夕阳为火山口镀上熔金般的光泽,红褐色的泥浆在山口缓缓翻涌,与远处连绵的戈壁连成一片苍茫。落日的余晖漫过起伏的地势,将每一粒砂石都染成暖红,像岑参笔下 “平沙莽莽黄入天”的意境被轻轻铺展在眼前。 当落日沉潜时,泥浆微响与风过戈壁的轻吟交织,罗老师望着眼前的苍茫景象,忽然吟诵起“明月出天山,苍茫云海间”的诗句,她笑着和同学们分享道:“你们看这天地相接处的浑茫,与诗里天山明月升起时的壮阔何等相似啊!此刻虽无明月,可这落日熔金、戈壁绵延的气象,不正是‘苍茫’二字最生动的注脚?大自然从不会吝啬笔墨,无论是白日的雄浑还是月夜的辽远,都藏着让人心折的生机——这便是诗与大地的默契,无需多言,却早已刻进骨里。”夕阳渐沉入地平线,余晖将众人的身影拉得很长,罗老师吟诵的诗句余韵漫过火山口,与戈壁的晚风相融,成了此刻最动人的“边塞回响”。

当暮色为泥火山披上夜的纱幔,山下城市的车灯如流萤亮起,恍惚间,古往今来的行者身影在此重叠。这不仅是交通辙痕的新旧交替,更是中华民族“踏平坎坷成大道”的精神诗行,在岁月长河中不断铺展。我们愈发清晰地感知到,新疆的每一寸土地,都是一部厚重的史诗,我们脚下的“诗行之路”,既是对前人开拓精神的回望,更是用奋斗笔墨续写的时代华章——让共同的信念在山河间流转,让复兴的愿景在诗与远方的交汇处,绽放出更炽热的光芒。