习近平总书记指出“文化是一个国家、一个民族的灵魂,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在。” 深挖村落历史记忆,探寻遗迹,记录并弘扬这份文化瑰宝,在创造性转化与创新性发展中赓续文脉,正是巩固文化主体性、增强精神力量、筑牢民族复兴根基的关键。

2025年7月6日下午,“红炬薪传,声影岭南”大学生党员暑期社会实践队走进增城西南村,开展民俗文化调研与历史建筑探访活动,通过实地走访与村民口述,触摸历史温度,丰富文化内涵。

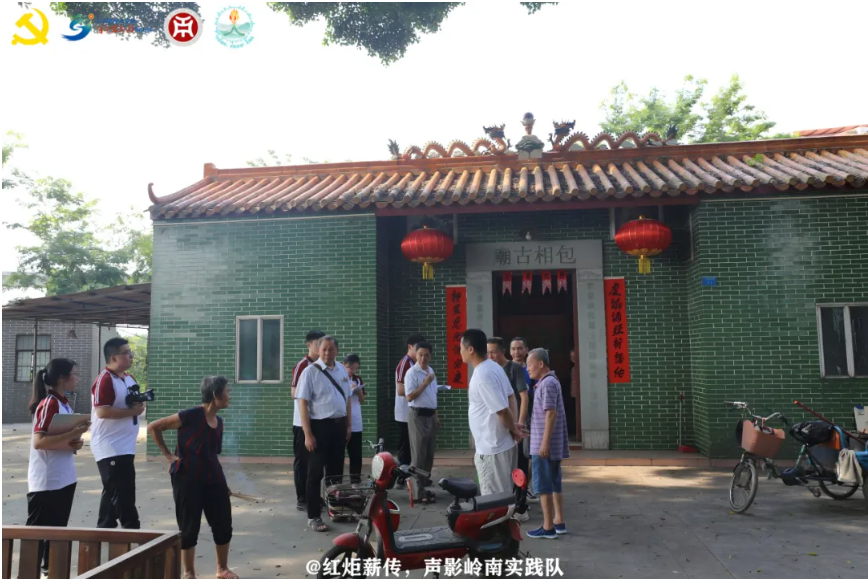

包相古庙

基本简介

西南村包相古庙(又名包公庙)占地1200余平方米。相传洪水时,一尊包公像绕村不随波漂走,族人视为庇佑吉兆,捞起供奉。洪水退后建庙(1836年),自此村中风调雨顺、人丁兴旺,香火鼎盛,灵验远播。庙内供包公像,大门两侧刻有清代村人何宝锷赞颂包公铁面无私的对联。此庙在珠三角较为少见,历经三次重修,现存建筑为2000年重修。

于探寻西南村包相古庙之幽径时,实践队A组有幸邂逅二位老妪。彼时,她们正悠然端坐于古庙门前那棵苍翠欲滴的榕树之下,面容慈善温婉,言辞间洋溢着无尽的热情与健谈。

她们向实践队队员们娓娓道来关于这座古庙昔日的辉煌兴盛,以及那些深藏于岁月深处的动人故事。尤为珍贵的是,她们还为实践队队员们提供了诸多有关西南村落历史变迁的第一手资料。

历史记忆

婆婆说古庙中供奉的是清官包拯,她指着那被香火熏染得愈发庄严的包公像说:“供的是青天老爷包拯!保佑我们西南村逢凶化吉,风调雨顺。” 朴素的信仰里,沉淀着祖祖辈辈对朗朗乾坤、清平世界的深切渴望——渴望公正如惊堂木落地般铿锵,渴望清廉似明月穿云般皎洁,渴望为民之情如春雨润物般无声却沛然。 而今天,我们不再祈求于一位“青天”的显灵。而是在党的领导下,“全面依法治国”的宏图正化为守护人间正义的坚实堤坝。当村民的权益受到侵害(“凶”),完善的司法体系、公正的审判、有力的法律援助,便是新时代化“凶”为“吉”的最可靠路径。

那惊堂木的威严,已升华为整个国家机器对法律尊严的共同捍卫,让法治的阳光,公平地洒在每一寸土地上,每一张脸庞上。 婆婆还告诉我们,古庙的修缮是村民集体涓滴汇聚,在村党支部的带领下,大家团结一心,共同完成了对这份珍贵历史记忆的守护与传承。

传统民俗

采访的过程中,我们向婆婆的口中了解到,西南村的民风民俗,每逢初一十五,或者中秋节,重阳节,清明节等传统节日,每家每户都会聚集于此,古庙灯火兴旺,点香点灯,是人丁兴旺的乡村的真实写照。 庙前的小广场上,人头攒动,笑语喧阗。上了年纪的阿婆们,鬓角簪着应节的绒花,挎着精心准备的竹篮祭品,步履虽缓却透着虔诚的笃定,彼此打着招呼,细语着家长里短。男人们则忙着搬抬供桌,悬挂新糊的灯笼,古庙斑驳的朱漆大门在红彤彤的灯笼映照下,也仿佛焕发出年轻的光彩。

当暮色四合,星子初现,庙里的灯火便次第亮起,与天际的星光交相辉映。一簇簇跳动的烛火,映照着神像慈和的面容,也映照着村民们或肃穆或祈盼的脸庞。香烟袅袅升腾,汇入微凉的夜风,仿佛将这一方土地的祈愿与希冀,连同那份对祖先的追思、对生活的感恩。

对未来的期盼,都虔诚地送达了渺远的天际。这古庙的灯火,这鼎沸的人声,这缭绕的香火,便是西南村绵延不绝的根脉与生气,是刻在骨子里、流淌在血脉中的乡愁,是人间最朴素也最恒久的烟火气象。

粤心何公祠

实践队B组则踏足了西南村内规模最为宏大的古迹——粤心何公祠。他们拜访了当地德高望重的长辈,通过与村民亲切交谈,深入了解了这座宗祠在岁月变迁中所扮演的角色,以及它如何连接着过去与现在的故事。

宗祠概况

这座古老的宗祠,曾是西南村的文化心脏。它不仅是家族的精神殿堂,更兼具了“学堂”与“家族法庭”的双重角色: 免费学堂:上世纪六十年代,宗祠化身免费学堂。村里延请先生,或由本村文化人执教,点亮了无数孩童的求知路。随着村镇发展,孩子们数年后转入沙头村小学接受系统教育,宗祠学堂才功成身退。 调解中心:这里也是化解家庭矛盾、维系家族和睦的重要场所,是家族内部凝聚力的基石。

办酒席: 结婚、满月、点灯、集体聚餐……这些重要的家族仪式都在此举行,烟火气中传承着深厚的宗族文化。 点灯习俗:西南村建村伊始便有的“点灯”习俗,尤为特别。最初是添丁(男)家庭的庆典,择每月上旬吉日宴请全村亲朋。如今,男女平等观念深入人心,“点灯酒”已不分性别,凡有新生命降临,家家户户都择吉日欢聚宗祠,共庆新生,让古老习俗焕发新生机。 宗祠,是家族记忆的宝库,更是连接过去与未来的情感桥梁。一砖一瓦,承载着族人共同的根脉与乡愁。

民俗习俗

年关将近,村里总会为老人们举办温暖的团圆宴。在庙宇活动中,女性更是不可或缺的灵魂:她们虔诚祭拜,低声祈愿,将对家族兴旺、生活顺遂的深切期许代代相传。庙宇,不仅是信仰的载体,更是她们重要的精神家园,承载着独特的情感寄托,勾勒出西南村别具一格的文化图景。 中秋佳节,古风犹存。吃粽子、品田螺粥、拜月光——这些从建村伊始便绵延至今的习俗,是刻在血脉里的文化记忆。中秋之夜,村民们齐聚宗祠前,点亮盏盏灯笼,围坐分享鲜美的田螺粥,其乐融融。孩子们手捧香甜的粽子与月饼,依偎在长辈身旁,聆听古老的中秋传说,在温馨的故事里触摸传统文化的温度。 节庆里,孩子们的欢声笑语不可或缺。跳绳翻飞,挑灯嬉戏——这些看似简单的童趣活动,正是民俗文化在代际间跃动的鲜活注脚。灯笼摇曳的光影下,稚嫩的身影在游戏中,不知不觉接过了文化传承的接力棒。

对于宗祠、古建筑保护的看法

在访谈过程中,众人一致认为,学习的重要性不容忽视。他们强调不仅要勤勉阅读,广泛吸收知识,而且要传承村庄深厚的文化底蕴。了解宗祠建立的时间、古庙背后的故事等,都是我们义不容辞的责任。随着文化的积累,我们将有能力记录并延续这些珍贵的传统,并可能探索新的方法来守护它们,这本身就是为村庄做出贡献的方式之一。 同时,村民们呼吁政府和村委会提供更多支持。如果能够为祠堂和古庙的修缮提供资金援助,并组织人员将村庄的历史编纂成书籍,甚至通过网络平台推广,让更多的人知晓我们的历史,那将是极大的福音。此外,村委会应举办更多如荔枝宴、祭祖等活动,凝聚人心,使这些古老的地方始终充满活力,避免被遗忘和荒废。

女性老党员视角下的西南村

个人经历与贡献

在访谈中,一位女士曾担任妇女主任长达三十年之久,尽管她的教育背景仅限于初中学历,但她凭借手工记录资料以及处理各种矛盾冲突的工作方式,在基层管理工作中发挥了不可或缺的作用。 这位女士的丈夫是一名退伍军人,他们共同的家庭背景激发了她积极参与社区事务的热情。当被询问加入中国共产党的动机时,她微笑着回答:“是党召唤我去服务。”她坚信,只有拥有坚实的文化根基,并且乐于助人,才能赢得党组织的认可并成为其中的一员。 这一观点不仅揭示了基层党组织对于成员的基本期望——即具备一定文化和道德品质,同时也彰显出作为一名共产党员所应秉持的服务人民大众的坚定信念。

村庄发展认知

该女士指出过去十年间村庄面貌发生了显著的变化,尤其是西南村在基础设施建设和环境保护方面取得了令人瞩目的成就。她特别提到村民们普遍具有强烈的集体主义精神,而宗祠和古老寺庙则成为了组织各类团体活动的重要场地。 这些地方的存在极大地增强了居民之间的联系纽带,并促进了整个社群内部团结一致的力量。