引言:一场跨越山海的文化对话

冰城夏日的风,拂过俄式穹顶的斑驳砖石,糅合着中央大街面包坊传来的麦香与东方市井的喧哗。这里,是哈尔滨,一座在文化碰撞与交融中生长出的城市。2025年8月下旬,文学院暑期社会实践队的师生们跨越南北,抵达这片黑土地,以“中外文化的碰撞与交融”为主题,开启了一场深度文化田野调查。我们试图将建筑文本化,解析空间的修辞;我们努力采集语言的活化石,聆听文化杂交的回声。

Day 1:空间的叙事 中央大街与圣索菲亚大教堂

实践的首日,我们漫步于被誉为“露天建筑博物馆”的中央大街。脚下是历经百年磨蚀的光滑面包石,身旁是汇聚了文艺复兴、巴洛克、新艺术运动等多种风格的欧式建筑。马迭尔宾馆、教育书店……这些不再是冰冷的建筑标本,而是可阅读的“空间文本”。

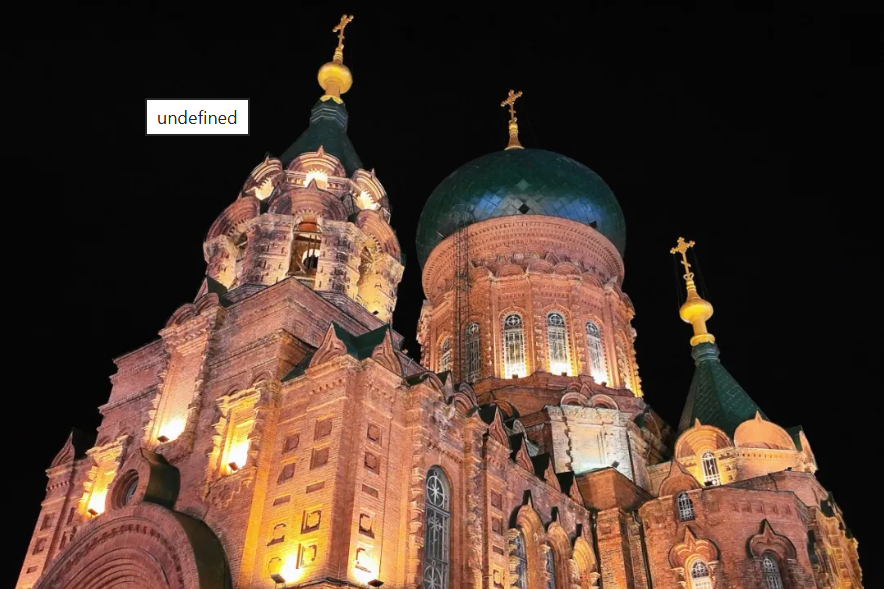

这条街道的尺度、建筑的立面装饰,乃至地砖的铺砌方式,都是一种“空间修辞”,它们无声地讲述着殖民时期的文化植入与权力规划。 随后,我们抵达圣索菲亚广场。巨大的绿色穹顶在阳光下熠生生辉,红砖墙体厚重而沧桑。作为哈尔滨最具标志性的东正教堂,它曾是沙俄扩张时期精神统治的象征。如今,其内部已改建为“哈尔滨建筑艺术博物馆”,陈列着大量历史照片与模型。在这里,我们系统性地了解了这座城市如何从一个江畔小渔村,演变为一座因铁路而兴的国际商埠,其建筑风貌的变迁本身就是一部中西文化碰撞与层累的视觉史。

Day 2:生态的警示——东北虎林园

第二日,我们前往东北虎林园。东北虎,这片黑土地上的王者,其命运与东北地区的开发史紧密交织。它们的栖息地曾因中东铁路的修建、森林的砍伐而急剧萎缩。站在观虎车前,我们不仅惊叹于百兽之王的威猛,更陷入了对殖民扩张、生态破坏与生命伦理的沉思。这堂生动的生态教育课,让我们将文学中的“荒野叙事”(如萧红笔下苍茫的东北大地)与残酷的现实联系起来,深刻理解了守护自然与文化反思同样重要。

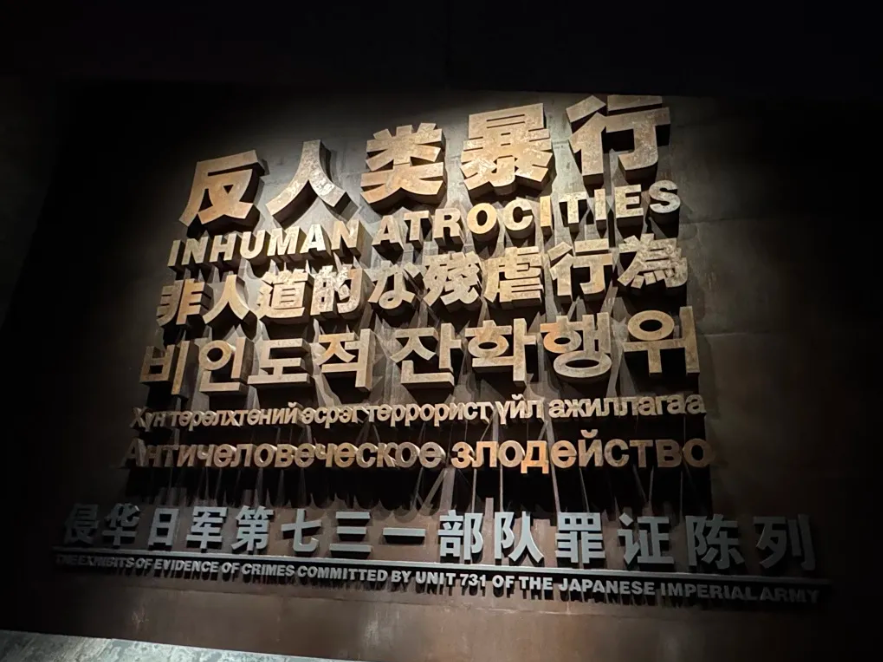

Day 3:历史的沉沦与新生 731遗址、市博物馆、中华巴洛克

实践的最后一日,是沉重与思考交织的一天。 上午:七三一部队遗址 空气在这里仿佛凝固。踏入这片象征着人类历史上最黑暗一页的遗址,巨大的悲怆感扑面而来。冰冷的残垣断壁、详实的罪证陈列、受害者的无声控诉……这一切都在无情地揭露着殖民侵略的极端暴力与反人类罪行。这不是一个普通的旅游景点,而是一处承载民族创伤记忆的神圣场域,一堂关于和平、生命与人性尊严的必修课。队员们神情凝重,在沉默中完成了对历史的哀悼与反思,更加坚定了维护人类共同价值的决心。

下午:哈尔滨市博物馆 → 中华巴洛克历史文化街区 带着沉重的心情,我们转入对城市文明历程的系统考察。哈尔滨市博物馆像一位博学的长者,向我们娓娓道来这座城市从诞生到繁荣的完整故事。尤其是位于四层的黑龙江文学馆,为我们打开了理解这片土地的又一扇窗。

文学馆内,冰雪文学专题展区令人印象深刻。从萧红《呼兰河传》中对"大地冻裂"的经典描写,到迟子建《额尔古纳河右岸》中赋予冰雪的灵性与神性,我们系统领略了龙江作家如何将严酷的自然环境转化为深厚的文学资源。这种从"苦难叙事"到"生态与生命叙事"的美学演变,让我们看到了文学与土地之间最深层的联结。

随后,我们走进了中华巴洛克历史文化街区。这里是本次实践中最令人惊喜的发现。在道外区,中国工匠们以惊人的创造力,将西方的巴洛克建筑装饰风格与传统的中式四合院结构完美融合,形成了“前店后厂”的独特商住模式。精美的西洋浮雕旁刻着中式的吉祥图案,欧式的拱窗内是传统的炕席。这种 “中式外壳,西式纹样”的建筑,生动体现了中国民间力量对外来文化的实用主义接纳与创造性转化,是文化自信和生命力的璀璨绽放。

结语:在历史的回响中走向未来

三天的冰城教育之旅短暂而深刻。我们从殖民者的空间规划(中央大街),走到被侵略者的历史伤疤(731遗址),再看到中国民间的创造性回应(中华巴洛克)。这条路线宛如一部立体的历史教科书,让我们超越了书本的抽象描述,切身感受到了文化碰撞的复杂性、历史的分量与民族的韧性。 这次实践,不仅是一次知识的探寻,更是一次精神的洗礼。它让我们深刻理解,真正的文化自信,源于对历史的清醒认知,源于对苦难的深刻铭记,也源于对自身文化吸收、转化、创新能力的无比信心。文学院学子必将带着这份沉甸甸的收获,在未来的学术与人生道路上,更坚定地书写下沟通中外、理解历史、启迪未来的新篇章。