中国当代文学是文学院授课和培养的重要内容,为了巩固当代文学系列课程的教学成果,加深文学院学生对中国当代文学的理解,我院于2025年4月22日下午16点在肇庆校区16号楼311教室开展了主题为“‘隐’与中国当代文学——谈汪曾祺小说的虚实之辨”的讲座。此次讲座的主讲人是来自中山大学中文系的张均教授。出席本次讲座的嘉宾有:广州华商学院蒋家国教授、广州华商学院姚新勇教授、广州华商学院郭宝亮教授、广州华商学院刘亚娟副教授、广州华商学院文学院学生工作办公室副主任王桂华老师、辅导员苏子金老师、菁才班班主任何泽宇老师、菁才班班主任张金龙老师、菁才班班主任米会老师、菁才班班主任孙娇老师、菁才班班主任朱灿老师,以及23、24级汉语言文学菁才班学生。

讲座伊始,蒋家国教授隆重介绍了主讲人张均教授的研究方向和学术成果,随后推介了中山大学这一文学研究圣地,并寄予同学们进驻中大求学的殷切厚望。最后,蒋家国教授向我们汇报了21届菁才班的考研成绩,并顺势激励我们日后继续深造,往更广袤的天地进发。

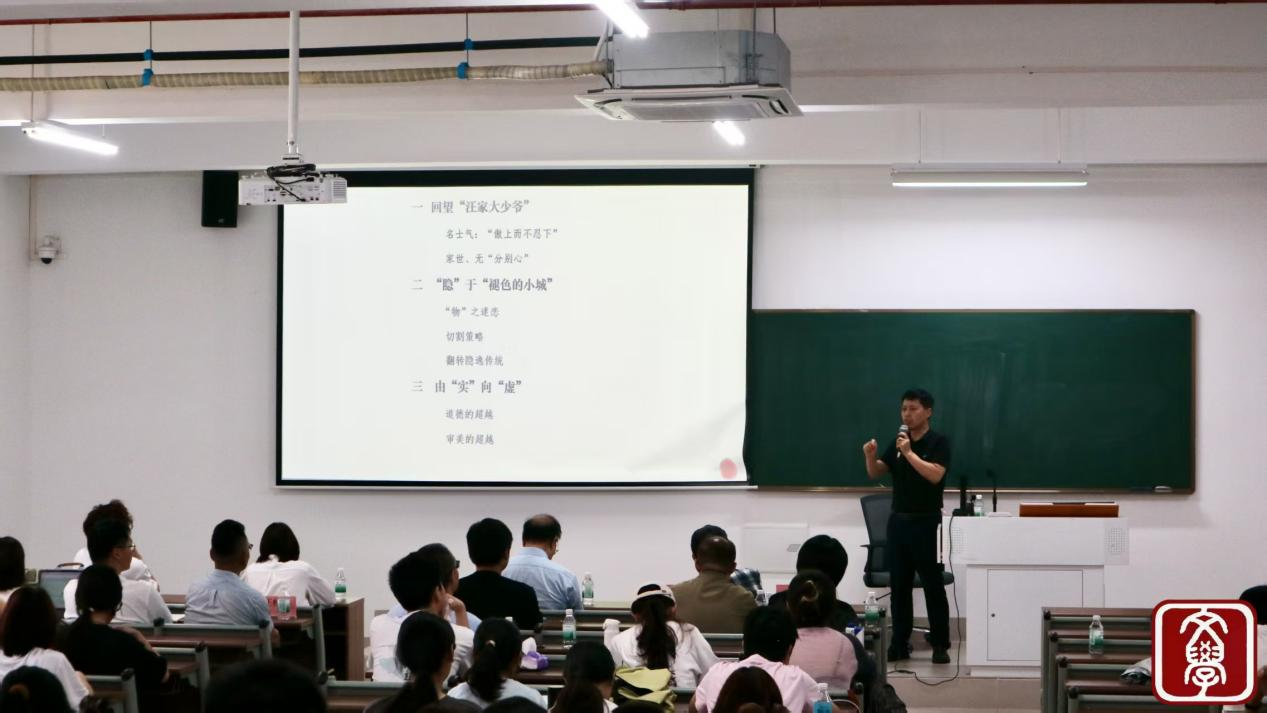

张均教授的发言在蒋教授的致辞后正式开始。张教授并没有单刀直入主题,而是谦逊地将本次讲座定义为交流学习,拉近师生之间的关系,并以《三国演义》与《红楼梦》为例,向我们说明文学有其现实依据的道理,这一理论正是张教授解读汪曾祺作品的切入点。随后,张教授展示了本次讲座的几个板块:一、回望“汪家大少爷”(包括名士气:“傲上而不忍下”以及家世、无分别心两个议题);二、“隐”于“褪色的小城”(包括“物”之迷恋、切割策略和翻转隐逸传统三个议题);三、由“实”向“虚”(包括道德的超越与审美的超越两个议题)。

张均教授的讲授从汪曾祺的为人处事入手,他先将汪曾祺的为人用“名士气”这一广为流传的声名概括,但张教授认为名士气尚无法准确评价汪曾祺个人,于是转用“傲上而不忍下”言简意赅地提炼出汪曾祺的性格——傲上指汪曾祺对于比他阶层更高的权贵不屑一顾,以傲气示人;不忍下则是指汪曾祺对于阶层低于自己的普通人十分亲近,经常与他们来往却不显得居高临下。在讲授过程中,张教授还用汪曾祺拒绝为市委书记写字等鲜活的例子佐证观点,并以“汪曾祺以才观人,不以权势观人”总结了汪曾祺的为人之道。与现实生活相互呼应,汪曾祺对底层人物的“偏爱”在其创作中亦引人注目,如张教授提到的《异秉》里卖熏烧(卤味)的小贩王二。

之后,张均教授介绍了汪曾祺的显赫家世,出身书香门第的他在故乡高邮衣食无忧,这也间接透露出汪曾祺“傲上”的底气从何而来,也说明他身上的文人风骨是耳濡目染的结果。关于汪曾祺“无分别心”这一观点,张教授则是这样解释的:汪曾祺的“不忍下”除了他天性善良以外,还缘于他本身没有明显的分别心,即汪曾祺的等级观念并不强烈。以此类推,张教授向我们道出了他的观点——一个等级观念强的人无法成为作家,因为他看不见地位比他更低者的灵魂。

“隐”于“褪色的小城”的涵义为何,张均教授没有直接解释,而是先比对了汪曾祺和他的老师沈从文的写作对象:汪曾祺多钟爱一些令人垂涎欲滴的食物,如高邮的咸鸭蛋、令他百感交集的茨菇等,但沈从文的作品里却几乎没有对食物的描写;张教授又以鲁迅写茴香豆时醉翁之意不在酒的例子,强调汪曾祺写作的细碎化、琐事化。“隐”意指“隐逸”,即隐藏与逃离,古代文人的隐逸文化寄托于山水之间,寄托于赏花棋艺之间,汪曾祺的写作实际上重新塑造了一种“隐”,它既不避开现实,又着力展现一个超脱现实的处所。而这种超脱现实的空间,需要作家以“切割”来完成。切割策略本质上是一种有选择地写作,是将脑海中的景别作适当切割,以达到审美的高标准。张教授分享了去高邮实地考察的体验,他发现这座城市并不如汪曾祺笔下那样温馨闲适,其实不过是平平无奇的苏北小城,在张教授看来,汪老笔下的高邮之所以闪闪发光,也得益于切割策略的效果。

“翻转”隐逸传统是张教授对汪曾祺个人写作理念的一个概括。张教授指出,汪曾祺平素喜爱赏花、听雨、品茗等格调高雅的活动,并常化其入文,但汪曾祺的作品与古代隐逸文化的不同之处在于,他并不偏好书写政治、战争一类的大事件,而是更多着眼于人间百态、三教九流,在这个意义上,张教授认为汪曾祺身上存在的反隐逸意识。

像高邮这样其貌不扬的小城,汪曾祺能把它塑造得温馨而静美,除了切割策略,还有两点不容忽视,张教授将其总结为道德上的超越与审美上的超越。张教授借用汪曾祺的代表作《鉴赏家》和《岁寒三友》为例分析道德上的超越:前一部讲述了画家季匋民死后,他的伯乐叶三虽然生活拮据,但也拒绝高价出售他们曾经共同完成的画作;后一部作品是在战乱时期,得知好友陶虎臣濒临饿死时,靳彝甫变卖他的精神支柱——三块田黄石章以求好友重获新生。而审美的超越则是超脱现实的选材所致,是作家披金拣沙后过滤出来的那些素材的最终呈现。譬如一个商贩一般会思考今天挣得多少利润,但汪曾祺的写作摒弃了这些市侩的想法,转而将书写内容聚焦于富有美学色彩的平凡事件中。摈除那些庸俗的心理之后,人物的个性变得更为纯粹,高邮小城也似乎蒙上一层模糊的滤镜,汪曾祺的小说美学至此破土而出。

张均教授深入浅出、疏密有致的演讲不仅为我们揭开了汪曾祺文学世界中“隐”的美学密码,更让我们看到了一位文学巨匠如何捕捉平凡生活中隽永的诗意。汪曾祺那样从容不迫的生活态度与独具慧眼的观察角度都值得我们借鉴与学习,愿我们都能像汪曾祺那样,在喧嚣浮躁的世界里恪守内心的宁静、并坚守文学的纯粹。随着讲座尾声渐至,全场听众在镜头前绽放出灿烂笑容,以光影定格这珍贵的精彩时刻。讲座完毕后,热烈的掌声如潮水般涌起,经久不息,为这场精彩纷呈的知识盛宴画上圆满句点,余韵悠长,令人回味无穷。

图文|胡颖诗 冯涵

编辑|

初审|刘 果 黄婧妤

复审|邬文静 刘晓君

终审|何锦浩 李慧婷