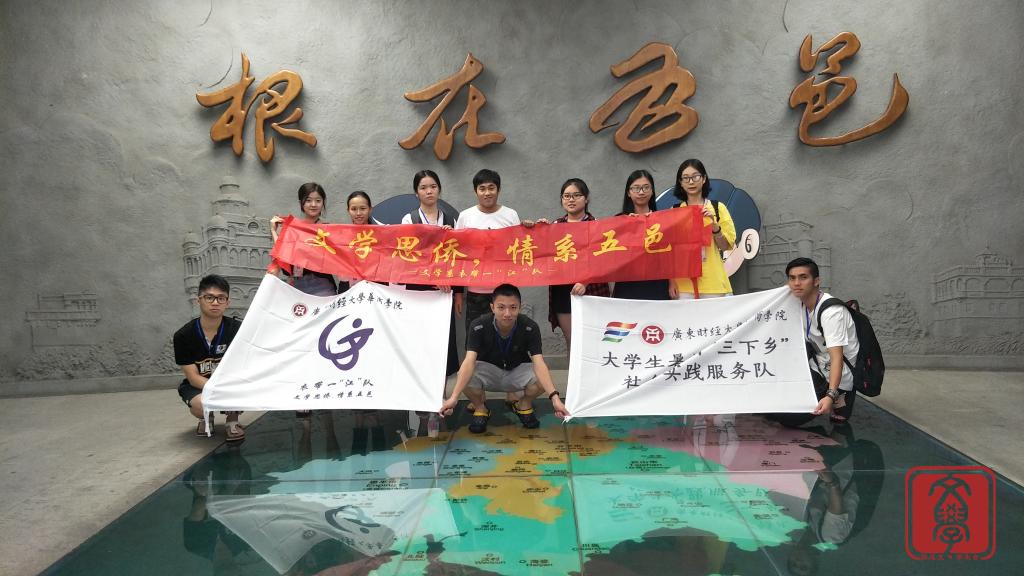

7月18日清晨,衣带一“江”队正式踏上“文学思侨,情系五邑”的三下乡调研征途。在一个多小时的跋涉后,我们不顾风雨阻挠来到了五邑华人华侨博物馆,开始了我们第一天的调研。

(江门五邑华人华侨博物馆)

博物馆内一张张发黄的照片,一页页斑驳的书信,一段段动人的故事,共同组成了五邑华侨历史和侨乡文化的画卷。我们从金山寻梦、海外创业、碧血丹心、侨乡崛起、五邑新篇与侨乡之光六方面充分感受到异国历史先侨们目光中的勇气、信心和毅力。

第一部分为“金山救国”。19世纪中期起,中国内忧外患日益深重,五邑地区人多地少,粮食短缺,民众生活愈加艰难。美国,澳大利亚,加拿大先后发现矿金及随后北美太平洋铁路修建后,急需劳动力的消息传来,在五邑乡村形成了奔向“金山”谋出路的共识。“父携其子,兄挈其弟,几于无家无之。”青壮年男子“谋食外洋者,十之七八。”他们漂洋过海汇入国际移民大潮,成为北美,澳大利亚,东南亚国家和地区的金矿,铁路,锡矿,种植园,农场的主要开拓者。

(口供室现场)

(天使岛华人刻字)

(口供纸)

经过第一部分的文化熏陶后,我们来到了第二部分——“海外创业”。老华工们在海外艰苦创业,凭着自己的才智和忍耐,逐渐形成了具有中华文化特色的唐人街,开拓出唐人街经济新模式,各种华侨社团组织不断发展,使华人的地位不断提升,影响力也越来越大,在大洋彼岸立稳了脚跟。如周成略等老华工在向海外迁移的同时也将中国文化传播到异域,在侨居地区形成以中国认同取向、以儒家思想为价值体系核心,同时兼容吸收异域文化的华侨文化。

(中国园餐馆)

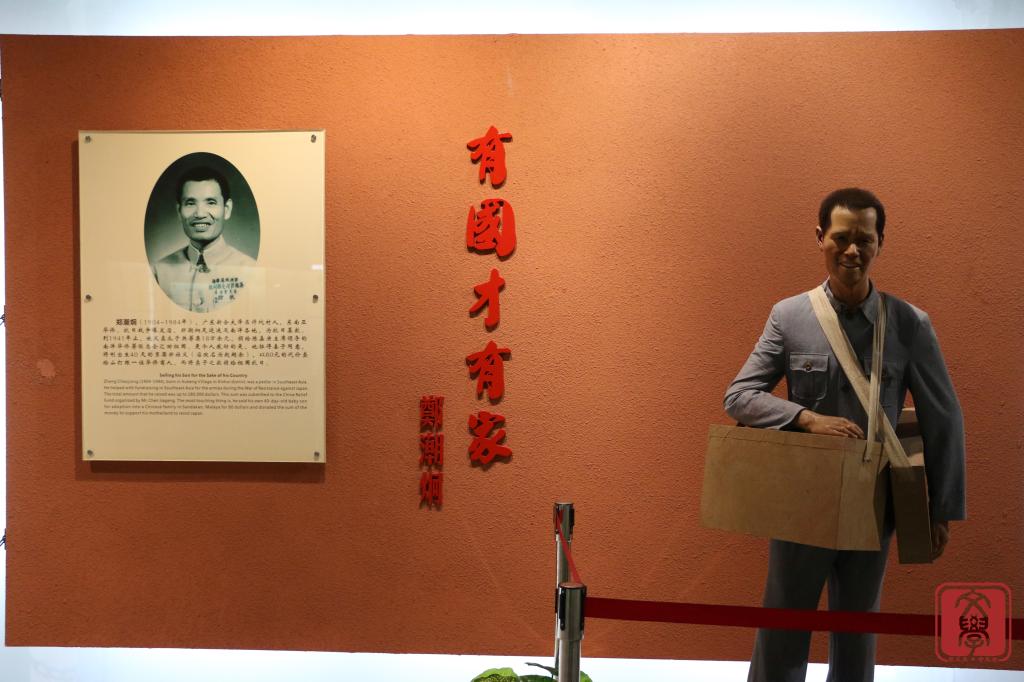

第三部分为“碧血丹心”,让我们感受到许许多多先烈的爱国情怀,其中令我们印象深刻的郑潮炯“卖子救国”的故事。

(郑潮炯人物蜡像)

继续走,我们来到了恩平馆,也就是第四部分——“侨乡崛起”。这里,显示了侨乡的新貌,当时先进的一些工具,技术被引进到五邑地区,为人们的生活带来了方便,也改变着人们的生活方式,五邑华侨团结一致,共同努力,在家乡踊跃兴办公益、投资实业、兴学校,办报社,修桥铺路......他们为家乡的建设作出了不可磨灭的贡献。

|

| (华侨日报社) |

|

| (观看中国航天事业发展史) |

|

(世界记忆遗产:银信) |

不知不觉,我们来到第五、六部分——“五邑新篇”和“华人之光”。在这我们了解了在20世纪下旬到改革开放之初,侨务政策的不断创新与落实,使华侨的面貌出现了新的变化。这使得国际移民掀起了新潮,扩展了海外五邑移民的分布范围,五邑海外乡亲秉承邑侨情系桑梓之优秀传统,与侨乡形成了超越以往的紧密联系如:慈善事业的重教兴学、济困助医、失业投资等方面都促侨乡社会和谐发展;五邑华侨华人和港澳台同胞成为文明、富裕新桥乡建设的生力军,受到侨乡民众的赞许和褒奖。他们的丰功伟绩弘扬了侨乡文化,同时也使侨乡文化走出世界。

江门五邑这片拥有着悠久历史文化的沃土上,孕育了无数的侨乡人,从中走出来的一批一批侨界领袖,事业家,艺术家,慈善家等,他们的爱国爱乡,创业拼搏,努力弘扬侨乡文化,更为一带一路打下了坚实的基础。

领略完侨乡民众的坚毅勤奋和开放创新后,我们又马不停蹄地来到了陈白沙纪念馆。高大门楼后面的广场中央矗立着陈白沙铜像。在这里,我们观看了新会葵扇的制作过程与陈白沙自成一家的书法作品,其葵扇制作工艺的精湛,火绘画面的栩栩如生,“茅龙”的苍劲有力等,都让我们叹为观止,记忆犹新。

(陈白沙故居)

夜幕降临,我们告别了陈白沙纪念馆,第一天的行程也至此结束。满载而归的我们对明日的行程更加充满了向往与期望,我们将坚持自己调研的初心,迎接明天的到来,风雨不论,阳光前进!

文 | 文学系衣带一“江”队

图 | 黄晟邦、周绮兰